もっと超えていける

TOPICS

DIFFERENCE

BBT大学院が選ばれる理由 1

1 国内初・最大級の働きながら学べるオンラインMBA

国内初のオンラインMBA大学院として2005年に開学し、国内最大級の1,670名を超える修了生を輩出。世界中の多忙なビジネスパーソンが働きながら学べる環境を提供する自社開発学習プラットフォーム『AirCampus®』。いつでもどこでも視聴できるオンデマンド型講義映像、深いビジネス思考力と圧倒的アウトプット量を実現するテキストディスカッションにより、学習効果の最大化を実現します。

オンラインMBAの学び方 2

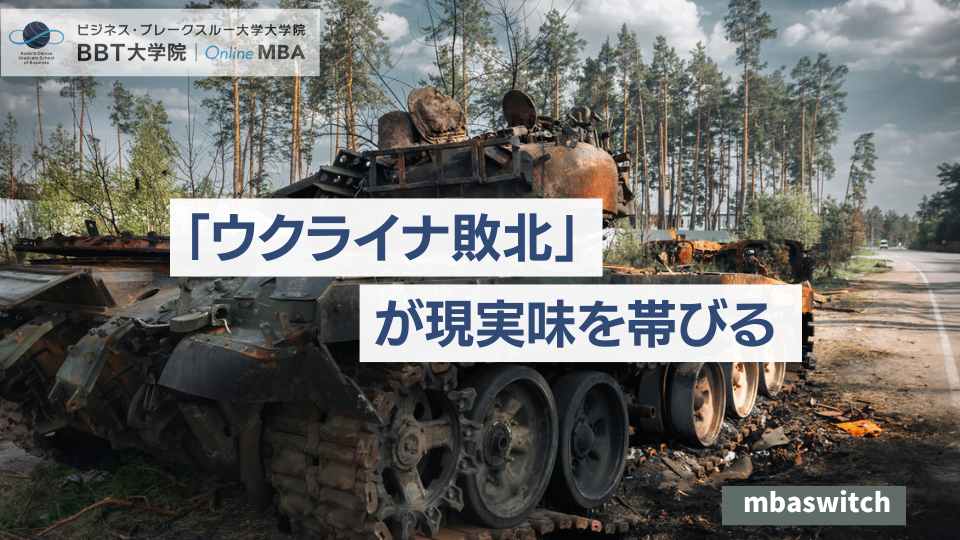

2 「経営者視点」と「戦略立案能力」を習得する超実践的カリキュラム

計100社の実在企業の経営者視点でポストコロナ時代の経営戦略を考える「RTOCS」、経営者教員の1on1指導のもと事業計画策定を行う「卒業研究」、DXや企業再生実務などMBAの教科書では扱わないBBTのオリジナルカリキュラムを通して、経営者視点と戦略立案能力を習得します。

独自の学習法(RTOCS) 3

3 一流の経営者教員から実践的知見を学ぶ

世界的な経営コンサルタント大前研一(学長)をはじめ、ビジネスパーソンとして圧倒的な成果を残してきたプロフェッショナルが教員を務めます。経験に裏付けられた視野の広さと思考の深さから実践知とリーダーシップを学び取ることができます。

教員一覧BBTが誇るケーススタディ100本ノック

「Real Time Online Case Study:RTOCS」

さらに詳しい情報を知りたい方は資料をご確認ください

資料ダウンロード修了生の体験談

-

Forbes JAPANで「日本の起業家ランキング2023」8位に選ばれた修了生 中尾さんロングインタビュー

-

W受賞の卒業研究をビジネスモデルに起業した修了生 藤森さんロングインタビュー

-

Forbes JAPAN掲載!ドイツを拠点に風力発電のメンテナンスロボットを展開する浜村さん ロングインタビュー